各位家庭煮夫煮婦、魯蛇魯妹們應該都有上街買菜的經驗吧!看到市場上繁多的品項時,是否曾經想過這些穀物蔬果是怎麼來的?是人類將植物馴化成我們想要的樣子?還是這些植物用某種方法,控制人類協助它們傳播?如果有一本「馴化生物教戰手冊」,這本教戰手冊到底會紀錄哪些內容,指引生物們走向溫拿之路呢?

那我們就……咳咳,開始囉!(台灣吧語氣)

搶地盤遊戲

作物的馴化與其後農業的興起,是過去 1 萬 3 千年來人類歷史中最重大的改變之一,這又與冰河期結束有關。冰河期時,地球大氣和地表長期低溫,造成冰蓋大幅擴張,甚至覆蓋整個大陸。冰河期會造成環境變化,會影響生物的組成與分布,有時冰河期前後的生物組成甚至會完全不同。以台灣為例,最後一次冰河期時海平面下降,雖然台灣的平地沒有受到冰河覆蓋,但台灣數度與亞洲大陸相連,讓很多住在歐亞大陸的生物移民台灣,形成現今台灣的生物相。

另一方面,冰河期結束之後,原先被冰覆蓋的土地露出,適合生物棲息的範圍逐漸變大(人類:Yes!快來搶地盤~),讓人類族群得以發展。人類的居住又會改變當地的綜合條件改變,產生新的棲位(biological niche)。這新出現的棲位十分特殊,因為它的產生不單是因為自然環境區隔,也有人類行為的影響,有時植物適應人類的行為(舉例,因為人類排泄物逐漸形成的肥沃土壤),卻會降低它對野生環境的適應力,所以物種中適應野生環境的個體,跟喜歡人為環境的個體,就漸漸在人類有意無意的選擇下分化。

馴化生物的演化就此開始!

適應新棲位並可以跟人類一起生活的物種,稱為共生物種(commensal species)。如果共生物種中的某些物種又再進一步經過人為選擇(artificial selection,又叫人擇),生物的馴化(domestication)就正式產生。其中,馴化植物也成為農業興起的重要元素。

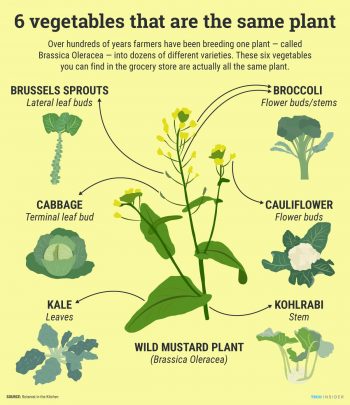

那這又跟我們現代的品種改良有何差別?定義上,馴化跟品種改良都涉及作物性狀的改變,但是馴化性狀是在馴化初期就出現,把馴化作物跟它的野外祖先分開的那些特徵,為同一種作物所有的(或絕大部分的)品系所共有,可以讓作物適應人為環境與遷徙的性狀,而現在的品種改良(improvement)則不是馴化作物共有的性狀,是侷限在一部份的族群。像大家都知道的益全香米中,芋頭香氣這個特徵就是一個例子。另外,花椰菜、白花菜、芥藍菜、大頭菜、羽衣甘藍和球芽甘藍(Brussels Sprouts)都是屬於芸苔屬甘藍(Brassica oleracea)這種植物,但是形態有所不同。這些性狀都是因應不同需求,藉由選擇特定性狀的個體雜交培育出來的品系,這些性狀也不是所有品系共有的。

育種可以生產出千變萬化的性狀。圖/These 6 common vegetables are actually all the same plant

順道一提,農業出現以後,由於糧食生產穩定讓人口密度上升,人類開始飽受傳染性疾病的影響。近年來的研究已發現,這些傳染病出現的年代,與馴化事件發生的年代正好相符 (距今約 1 萬年前)。這些疾病之所以形成,主要是依賴於馴化行為提供的兩個條件:

(1) 農業的出現,人口漸趨密集

(2) 動物與人類的生活越趨緊密,間接增加疾病傳遞的可能性(更多的例子請看《跨物種、跨國界殺手— 狂牛症、禽流感、狂犬病》)。

之後傳染病甚至成為殖民者征服的工具,歐洲殖民者抵達美洲時,帶來歐洲人因為已適應,對其他人卻是全新,沒有處理經驗的傳染病,美洲原住民對此毫無抵抗力。其中最有名的例子是天花,天花藉由殖民者有意或無意的傳播,降低了美洲原住民抵抗殖民者的能力,也對當地文化造成致命的傷害。

是人類馴化植物,或是植物馴化人類?

圖/Nisa yeh@flickr, CC BY-SA 2.0

植物跟人類之間,比較沒有這種「藍色蜘蛛網」的故事情節。在植物馴化過程中,不同地區、不同植物的馴化事件,讓這些馴化植物被選汰出一組馴化作物間相似的性狀,也就是所謂的綜合特徵(domestication syndrome),例如不脫粒 (non-shattering)、不受光周期的影響(loss of photoperiod sensitivity)、種子大小的改變,以及花朵或是植物構造的改變(像是矮化)等等。這些性狀大幅增加馴化作物於人為環境中生存的適存度(fitness,族群遺傳學中用來描述擁有某一特定基因型的個體,在繁殖上的成功率或能力)。

但是馴化作物也不是單方面被人類跟環境蹂躪的小可憐,教戰手冊裡絕對有一章的內容是如何征服人類。與其強調植物經人類馴化而改變其遺傳性狀,更好的解釋可能是在馴化過程中,作物與人類這對難兄難弟,其實都在互相改變自己以適應對方。舉例來說,人類大量食用作物讓飲食習慣改變,成為大腦跟消化系統演化的關鍵,而其後工具的使用,又讓人得以拓展攝食與馴化的範圍,所以人可以選擇來馴化的物種名單也增加了。而為了適應植物的特性,讓人類生活發生改變的例子更是多不勝數,像是青稞讓藏族往高處發展的內容,就是馴化植物影響人類生活很好的例子。

馴化性狀可能得花千年!

那故事就結束了嗎?植物被馴化→農業興起→作物跟人類從此過著幸福快樂的日子→End?啊當然沒有啊!!這直線發展模型忽略了人為環境改變是動態的,隨著環境改變,新的挑戰也會產生,馴化作物也必須持續演化以追上這些挑戰。教戰手冊中最重要的一項內容應該是如何跨越緯度障礙而繁殖成功。

農作物在東西向軸線的發展,要比南北向軸線上快得多。因為相同緯度的地區,日照長度和季節變換是同步的,因此相對跨緯度擴張,作物東西向拓殖所需要的適應(adaptation)少得多。緯度的轉換代表氣溫、雨量、季節轉換、與日照長度都和原生地不同,所以向不同地方傳播的馴化作物們,開始在世界各地打不同的副本,克服環境與人類行為帶來的挑戰 (當然,這是互相影響的,人類也必需快速改變於文化或是農施作上的策略),而在環境的轉變之下,有時共生物種會因為更加適應新的環境而變成馴化作物 ,加入人類向外遷徙時攜帶的農業包裹(agrarian packages)中。馴化其實沒有一個特定的終點,而是直到現在還持續進行。

馴化作物和它們最初在哪裡被馴化。圖/Public Domain, wikipedia.

事實上,許多研究者對於過去所提出的那種簡單模型也不是十分滿意,因為這無法回應不同現實研究中的觀察。在傳統馴化研究中,通常假設人擇會讓性狀很快的出現在大部分個體。大多馴化作物都是一年生的植物,世代那麼短的生物,如果種植者持續挑選喜歡的性狀,性狀固定的速度應該很快啊!但是考古呈現的卻是完全不同的結果。考古證據顯示馴化症候群性狀要穩定的出現在族群中往往要花數千年的時間(代表很多馴化作物已經被選汰幾千代了ㄟ!!),甚至可以追溯到距今 1 萬 1 千年前的更新世,遠比生物學家推算出的時間長太多了。為了回應理論與證據的衝突,生物學家們試圖找出理論缺漏的地方,結果發現馴化過程遠比過去想像的複雜。

遺傳負荷讓馴化沒那麼簡單

為何應該很有效的人擇,實際表現卻差強人意呢?因為演化要付出代價。大約 60 年前,族群遺傳學的奠基者霍爾登(John Burdon Sanderson Haldane) 發表了「遺傳負荷」(genetic load)的概念,表示同一性狀的不同表現,對環境會有不同程度的適存度(或說不同的死亡率),換言之就是每個世代部分個體會因為某個基因的表現不佳,而影響其適存度。當個體身上累積太多不適應環境的基因,該個體就會因遺傳負荷太重而死亡,而這也減少了有害性狀在族群中傳播的機率。

遺傳負荷這個概念可以解釋,馴化植物在適應新環境時的限制。在可以自然交配的族群中,因為各種性狀理論上是隨機分布的,所以個體身上的平均遺傳負荷不會太高,但是當人特意要留下馴化性狀,可能部分產生遺傳負荷的基因也一起被留下來了。馴化的施作方法大多是將想要保留特殊性狀的植株拿來交配,如果同時固定多個性狀,遺傳負荷的效應是累加的(更多產生遺傳負荷的基因一起被留下),會在短期內增加遺傳負荷,讓族群的死亡率顯著上升。

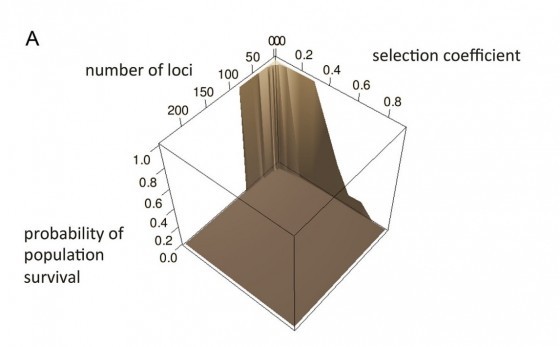

霍爾登據此斷言,植物育種者沒有辦法同時選汰過多性狀,也代表馴化過程被拉長了。根據模型估計,一種植物能夠被人為選擇的基因數量,大概是 50 到 100 個,而事實上,玉米、小麥與向日葵的研究,的確只有 27 到 70 個基因受到馴化的選汰,與修正後的理論符合,這樣的情節也解釋了理論跟考古證據的衝突。

馴化作物程受人擇的能力是由受選擇的基因座數目、人擇的強度、跟物種本身得以承受選擇的能力而決定的。

Credit: Archaeogenomic insights into the adaptation of plants to the human environment: pushing plantehominin co-evolution back to the Pliocene

另外人為選汰也會讓該作物基因庫的多樣性下降(因為被留下來的個體變少了,而且遺傳組成類似),而讓族群面對突發的環境變化時更加脆弱,嚴重的話甚至會導致整個族群滅絕。在歷史上,常發生人類遷移到新的環境發展農業殖民,這個文明卻隨後突然毀滅。其中一個解釋就是當人類試圖將文明(包含農業)遷移到新的緯度時,馴化作物被迫迅速適應新的環境,造成農作物基因庫多樣性太低,無法承受後續的環境變化而讓作物消失,進而導致農業失敗、文明崩解。

結語

從遺傳學的角度來看,人類開始馴化生物到現在,就已經開始改造作物了。不但作物接受人類的馴化,植物也同時影響的人類的繁衍、行為、與文化。 作物們跟人類之間的互動關係是相當親密跟複雜的。兩者間的互動強化了彼此間的傳播能力,也塑造了人類多樣而複雜的文化。隨著科學的進步,希望我們可以進一步揭露植物與人類共演化的面紗。

- 致謝:感謝寒波、張妤貞、何欣恬對專業內容與文章結構上的修改。本文為作者參與歐盟居禮夫人人才培育計畫創新訓練網絡(Innovative Training Networks, Marie Curie Actions)之子計畫 MicroWine 所撰寫。

參考文獻

- Allaby, Robin G., et al. “Using archaeogenomic and computational approaches to unravel the history of local adaptation in crops." Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences1660 (2015): 20130377.

- Allaby, Robin G., et al. “Archaeogenomic insights into the adaptation of plants to the human environment: pushing plant–hominin co-evolution back to the Pliocene." Journal of human evolution79 (2015): 150-157.

- Diamond, Jared. “Evolution, consequences and future of plant and animal domestication." Nature 418.6898 (2002): 700-707.

- Diamond, Jared. Guns, germs, and steel: The fates of human societies. WW Norton & Company, 1999.

- Crosby, Alfred W. The Columbian exchange: biological and cultural consequences of 1492. Vol. 2. Greenwood Publishing Group, 2003.

- Haldane, John Burdon Sanderson. “The cost of natural selection." Journal of Genetics 55.3 (1957): 511-524.

- Stevens, Chris J., and Dorian Q. Fuller. “Did Neolithic farming fail? The case for a Bronze Age agricultural revolution in the British Isles." Antiquity 86.333 (2012): 707-722.

- Doust, Andrew N., et al. “Beyond the single gene: How epistasis and gene-by-environment effects influence crop domestication." Proceedings of the National Academy of Sciences 111.17 (2014): 6178-6183.

- Meyer, Rachel S., and Michael D. Purugganan. “Evolution of crop species: genetics of domestication and diversification."Nature Reviews Genetics 14.12 (2013): 840-852.

The post 馴化生物教戰手冊—人馴化了作物,作物也馴化了人 appeared first on PanSci 泛科學.